[신종 금융사기 '넘버피싱'·①] 모두가 손놓고 모두가 모르쇠 했다…'착신전환' 피싱이 뭐길래

#1. 지난해 늦가을 이상 고온과 강수량 부족으로 묘목 생산량이 급격히 줄어들면서 올봄 농가는 묘목을 구하는 게 쉽지 않았다.

전국 묘목 생산량의 70%를 차지하는 경북 경산시 경산묘목영농조합법인도 다르지 않았다. 묘목이 필요한 조합원들 마음은 급해졌다.

지난 3월 조합 사무실로 전화가 왔다. 조합원이라고 밝힌 A씨는 "지금 은행에 와 있다. 나무가 급해서 조합에 전화를 했더니 돈을 1억 보내라고 한다"면서 "조합에 XXX라는 이름의 직원이 있냐"고 물었다.

A씨 전화를 받은 경산조합 관계자는 이틀 전 일이 떠올랐다. 또 다른 조합원 B씨가 조합 사무실로 전화해 묘목 구입을 의뢰했더니 전화를 받은 사람이 "1000만원을 보내라"고 해 바로 송금한 일이었다. 알고 보니 사기였다. 경산조합 관계자는 "그런 사람 없다"며 A씨 송금을 막았고 더 이상의 피해는 발생하지 않았다.

#2. 지난 3월 강모씨는 서울 용산구 한남동의 모수 서울에 저녁 식사 예약을 하기 위해 전화를 걸었다. 전화번호는 모수 서울이 포털에 공개한 대표 번호였다. 전화를 받은 직원은 인원과 룸 이용비용까지 계산해 302만원 선입금을 요청했다.

업무차 중요한 식사 자리인 데다 넷플릭스 예능 '흑백요리사'에 심사위원으로 출연한 안성재 셰프의 식당이니 1인당 42만원의 식사값을 지불할 만한 가치가 있다고 여기며 서둘러 송금했다.

예약에 성공했다는 뿌듯함을 만끽하던 강씨의 눈에 수상한 게 감지됐다. 문자로 받은 송금 내역 속 예금주가 모수 서울이 아닌 개인 이름이었다. 지인을 통해 어렵게 모수 서울 관계자의 연락처를 받은 강씨가 황급히 전화했다. 그리고 '사기' 피해자가 됐다는 걸 알게 됐다.

두 사례는 대상도, 금액도 제각각인 범죄지만, 공통점이 있었다. 착신전환 방식으로 범죄자에게 돈을 입금하게 하는 일종의 피싱 범죄였다. 파이낸셜뉴스는 이 범죄를 전화번호를 중간에서 가로채 돈을 챙긴다는 의미에서 '넘버피싱'이라 부르기로 했다.

![[신종 금융사기 '넘버피싱'·①] 모두가 손놓고 모두가 모르쇠 했다…'착신전환' 피싱이 뭐길래](/data/editor/2507/1500891895_EMSf8Os5_f733dfea205be66cab5803580357d512d6a294e1.jpg)

피싱 범죄란

피싱(Phishing)은 '개인정보(Private data)를 낚는다(Fishing)'는 의미의 합성어다. 전화·문자·메신저나 이메일 등 전기통신수단을 이용한 비대면 거래 방식으로 기관이나 사람을 사칭해 이용자의 개인정보나 금융정보를 빼낸 후 재산을 갈취하는 사기 수법이다.

대표적인 게 보이스피싱이다. 지난 13일 경찰청에 따르면 올해 상반기 보이스피싱 발생 건수는 1만2339건으로, 지난해 상반기 1만52건보다 23% 증가했다. 개별 사건당 평균 피해액은 지난해 상반기 3225만원에서 올해 상반기 5204만원으로 61% 급증했다.

특히 1억원 이상의 고액 피해 사례가 크게 늘어났다. 최근 6개월간 보이스피싱으로 1억원 이상 피해를 본 사례는 1548건으로, 지난해 같은 기간 618건과 비교해 150% 증가했다.

무차별적으로 전화를 돌리던 과거와 달리 최근엔 정밀하게 표적을 정해 고액을 빼내면서 피해를 키운 것으로 보인다.

이 같은 피해는 통신사기피해환급법상 ‘전기통신금융사기(보이스피싱)’로 규정된 범죄 피해 현황만 집계한 것이다. 보이스피싱 범죄를 기반으로 나타나는 다양한 유형의 범죄까지 합산하면 이미 올해 상반기에 피싱 범죄로 인한 피해액은 1조원을 넘은 것으로 추산된다.

진화하는 피싱, 파악 안 돼

피싱범죄는 피해 규모가 커지는 만큼 유형도 진화하고 있다. 보이스피싱을 기반으로 한 신종 범죄 유형만 해도 사칭 노쇼(예약부도) 사기, 투자 리딩방 사기, 로맨스스캠(연애 빙자 사기), 스미싱(문자메시지를 이용한 사기) 등이 있다.

빠르게 진화하다 보니 신종 피싱 범죄에 대한 파악은 이뤄지지 않는 것으로 전해졌다.

![[신종 금융사기 '넘버피싱'·①] 모두가 손놓고 모두가 모르쇠 했다…'착신전환' 피싱이 뭐길래](/data/editor/2507/1500891895_G6yCUb9J_b0d65a4dc5e5abd05569c998b8acf0e33785b81d.png)

파이낸셜뉴스가 확보한 경찰청 자료를 보면 보이스피싱은 검사 등 수사기관을 사칭하는 기관사칭형과 은행 등 금융기관을 사칭하는 대출빙자형으로 구분해 파악하고 있었다.

새롭게 통계 관리를 시작한 건 로맨스스캠 뿐이다. 경찰청에 따르면 지난해 2월부터 로맨스스캠 통계 관리에 들어갔고 12월까지 10개월간 관련 범죄가 1559건 발생한 것으로 확인됐다.

예약부도 사기, 스미싱에 대한 통계는 없었다. 착신전환을 이용한 넘버피싱 역시 통계를 잡지 않았다.

경찰청은 "현재 범죄통계시스템은 죄명별로 통계 보유 및 관리하고 있다"며 "통계시스템상 '착신전환 사기'와 같이 특정한 범죄 유형에 대한 발생 통계는 산출되지 않고 있다"고 전했다.

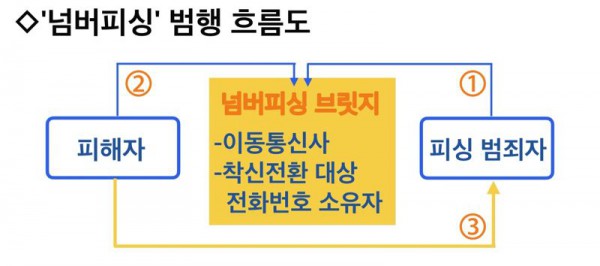

넘버피싱은 전기통신수단을 이용한 비대면 거래를 통해 개인의 재산을 갈취한다는 점에선 다른 유형의 피싱범죄들과 유사하다.

다른 게 있다면 가해자와 피해자 사이 연결고리가 존재한다는 점이다. 파이낸셜뉴스는 이들을 '브릿지'라고 표현하기로 했다.

피싱 범죄자는 범죄의 브릿지가 되는 사업장의 대표번호를 자신들의 번호로 착신전환시킨 뒤 피해자 전화를 받아 돈을 가로챘다.

착신전환을 활용한 넘버피싱이 수면 위로 올라온 건 신종 코로나바이러스 감염증이 확산되던 때다. 보건 당국이 사업장에 비대면 등 재택근무를 요청하면서 착신전환을 신청하는 기업들이 늘었다.

지난 2020년엔 마스크 생산업체의 주문을 가로채 주문대금을 챙기는 착신전환 사기 범죄가 경기도에서 발생했다.

마스크 업체의 전화번호를 자신들의 휴대전화로 착신전환한 일당이 업체 행세를 하며 주문을 받은 뒤 주문대금을 가로챈 것이다. 업체는 뒤늦게 피해사실을 인지하고 경찰에 신고했다.

경찰 측은 "마스크 업체들은 공공기관을 사칭하며 전화 착신전환을 유도하는 전화가 오며 사기 범죄일 가능성이 높으니 주의해달라"고 당부했다.

넘버피싱 범죄가 대중에 알려지지 않은 사이 피해자는 꾸준히 발생하고 있었다.

곽대경 동국대 경찰사법대학 교수는 "알려져 있지 않은 범죄 수법이다 보니 경찰은 관리의 필요성을 크게 못 느꼈을 것"이라며 "이런 범죄 역시 피해가 상당하고 이를 응용한 범죄는 계속 발생할 가능성이 있다. 사기 범죄는 사전에 범행 수법을 알고 있다면 피해를 당할 가능성도 그만큼 적어질 것"이라고 말했다.